Mitte des neunzehnten Jahrhunderts betrat ein zwanzigjähriger, in Europa zu jener Zeit fast unbekannter Spieler die Weltbühne und veränderte alles im Schach. Der begnadete Amerikaner Paul Morphy aus New Orleans/Louisiana bezwang seine Gegner anlässlich des ersten internationalen Schachturniers des Landes in New York im Oktober 1857 scheinbar mühelos. Seine stolzen Landsleute versuchten daraufhin, einen Wettkampf mit dem damals allgemein als inoffiziellen Weltmeister angesehenen Howard Staunton aus England zu arrangieren. Infolge dieser Bestrebungen schiffte sich Morphy im Juni 1858 in New York auf dem Dampfer Arabia nach Europa ein. Der Wettkampf fand zwar nie statt, da der gealterte Staunton dies mit allen Mitteln zu verhindern wusste. Dennoch besiegte Morphy in England und Frankreich die besten Spieler seiner Zeit in einer Reihe von Wettkämpfen auf ebenso überlegene Art und Weise wie bereits in New York zuvor. Das Erstaunliche war weniger die Tatsache, dass er gewann (immerhin erstaunlich genug – denn Amerika war damals geradezu ein Schach-Entwicklungsland und Paul Morphy war ein Nobody). Es war vielmehr die überlegene Art und Weise, wie er seine Partien anlegte und die Gegner oft aus dem scheinbaren Nichts mit sensationellen Kombinationen reihenweise an die Wand spielte. Sein Stil war gleichzeitig angriffslustig und positionell stimmig. Seine Spielführung hinterlässt den Eindruck, als ob er stets die energischste und eleganteste Wendung suchte, um ein Spiel kraftvoll zu entscheiden. Dabei spielte er aber nicht mit wilden und inkorrekten Angriffen einfach für die Galerie. Oft lenkte er aus vorteilhafter Position ganz nüchtern in ein gewonnenes Endspiel ab. Dieser Stil, selbst minimale Vorteile bei Tempo, Material und Position jederzeit flexibel in einander transformieren zu können, kennzeichnet modernes Schach des 21. Jahrhunderts. Doch wir sprechen hier von den Jahren 1857-1859!

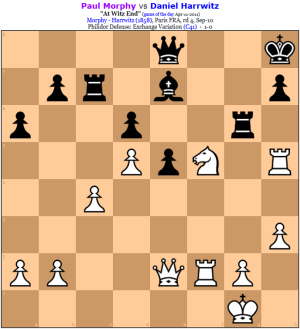

Typisch für Morphy’s Spielweise ist nachfolgende Position, in der er mit den weißen Steinen klar besser steht, aber der unmittelbare Gewinnzug nicht auf der Hand liegt. Weiß besitzt einen Mehrbauern und die schwarze Königsstellung steht im Feuer, doch Schwarz hält alles notdürftig im Lot, möchte man denken.

Und dennoch, obwohl das Feld c5 von Schwarz mehrfach überdeckt ist, sprengt Morphy mit dem fantastischen c4-c5!! das schwarze Zentrum brachial auseinander und legt die gegnerische Stellung bald in Trümmer. Nach sechs weiteren Zügen gab Schwarz auf.

Die Zahl der insgesamt gespielten Schachpartien von Paul Morphy ist relativ gering. Zum einen war er im besten Sinne des Wortes reiner Amateur. Zum anderen stand er nur in einer sehr kurzen Phase seines Lebens auf der Weltbühne des Schachs – heutige Schachmeister sind Berufsspieler und absolvieren dabei tausende Turnier- und Match-Partien im Laufe ihrer Karriere. Fast alle Partien Paul Morphy’s zeigen diese phantasievolle Magie, mit der er seine Figuren zur größtmöglichen Wirkung entfaltete. Dazu kamen seine scharfen Augen für die geringsten gegnerischen Stellungsschwächen, die er taktisch oder positionell auszunutzen wusste. Geniale Züge wie oben waren bei Morphy nicht die Ausnahme, sondern die Regel!

Die interessante Frage dabei ist, wie viele der heutigen Schachmeister tatsächlich mit dieser Häufigkeit in der Lage wären, solche Stellungen gezielt herbeizuführen und mit ebenso fulminanten Geistesblitzen abzuschließen. Viele Großmeister-Partien der letzten Jahrzehnte erwecken den Eindruck gähnender Langeweile, was natürlich auch der aus-analysierten Eröffnungstheorie, dem allgemein angestiegenen Wissen um Technik und Strategie in der Weltspitze und nicht zuletzt der Computerunterstützung bei Vorbereitung und Training geschuldet ist. Es wäre spannend zu erleben, ob und wie die Welt- und Großmeister aus neuerer Zeit in der obigen Position fortgesetzt hätten. Wie viele wären in der Lage, alle denkbaren Spielzüge bis zum Ende vorherzusehen? Wie viele würden rein intuitiv den Gewinnzug finden, ohne alle möglichen Varianten in Gänze zu durchdringen? Und wie viele würden einfach nur mehr oder weniger schablonenhaft ihre Stellung weiter „verstärkt“ haben, z.B. in obiger Stellung mit dem allmählichen Vorrücken ihrer Bauern auf dem Damenflügel? Das herausragende Merkmal von Morphy’s Spielweise war, dass er fast alle seine Partien mit dieser Art Paukenschlag abzuschließen wusste. Fehlerhafte taktische Kombinationen hatten bei ihm äußersten Seltenheitswert. Es scheint so, als ob er in der Lage war, seine schlussendlichen Gewinnpositionen oft mehr als 10 Züge im voraus zu erkennen und das in überaus verwickelten Stellungen. Es ist schlicht die pure Häufigkeit seiner Präzision, die für diese immense Vorstellungskraft spricht.

Man kann nicht behaupten, dass nachfolgende Meister nicht ebenso in der Lage waren, überlegene Strategien anzuwenden und taktische Meisterwerke zu schaffen – die Schachbücher sind voll dieser Partien! Und dennoch bleiben solche Glanzpartien eher die Ausnahme. Nicht so bei Morphy und selbst seine gelegentlichen Verlustpartien sind meist noch aufgrund seiner phantasievollen Verteidigungskunst interessant zu studieren.

Wie war das möglich? Bekannt ist, dass Paul Morphy ein fotografisches Gedächtnis und genug Vorstellungskraft besaß, um gegen 8 Gegner gleichzeitig ohne Ansicht des Brettes („blind“) spielen zu können. Darüber hinaus war er als sehr schneller Spieler bekannt – das berühmte Damenopfer gegen Louis Paulsen 1857 hatte er in allen Verästelungen nach 12 Minuten kalkuliert. Das sind keine Alleinstellungsmerkmale – einige andere Schachspieler besitzen ähnliche Fähigkeiten. Wie dem auch sei – jedenfalls kann man Morphy’s Auftritt durchaus als Zeitenwende in der Schachgeschichte deuten. Nach dem frühen und tragischen Abgang von der Schachbühne wurden seine ca. 400 dokumentierten Partien gegen sämtliche Schachgrößen der damaligen Zeit ausführlich analysiert (und werden sie bis heute!). Mehr noch – aus diesen Analysen entstand nachfolgend überhaupt erst so etwas wie eine fundierte Schachtheorie.

Sie erwuchs im Grunde als Erklärungsversuch für sein weit überlegenes Spiel. Die Verwissenschaftlichung des Schachspiels wurde bald maßgeblich durch Wilhelm Steinitz , dem ersten offiziellen Weltmeister, vorangetrieben. So wurde allmählich eine profunde Schachtheorie entwickelt, basierend auf allgemeingültigen Merkmalen und Prinzipien wie der Definition von positionellen Vor- und Nachteilen, der Unterscheidung von Strategie und Taktik sowie der Katalogisierung und Typisierung von Eröffnungssystemen. Steinitz propagierte in seinen Schriften z.B. als Erster, dass der König selbst in gewissen Situationen eine starke Figur sei, die nicht nur beschützt, sondern aktiv am Geschehen teilnehmen solle. Allein, Morphy hatte dies selbst in zahlreichen seiner Partien zuvor eindrucksvoll demonstriert.

Die große Bedeutung Paul Morphy’s besteht darin, dass er praktisch sämtliche modernen Konzepte aktiven Schachspiels aus dem Stand vorwegnahm. Es lässt sich keine allmähliche Entwicklung an seiner Spielweise feststellen. Er spielte als 12-jähriges Wunderkind – wenn auch nur lokal bekannt – im gleichen Stil wie später als ungekrönter Welt-Champion. Weiter verstörend dabei ist auch die Tatsache, dass er sich in seiner Jugend insgesamt äußerst wenig mit dem Schachspiel beschäftigte, keine Turniere, sondern nur im familiären Umfeld spielte und sehr wenig Schachliteratur las (genau genommen gab es zur damaligen Zeit auch kaum Schachliteratur).

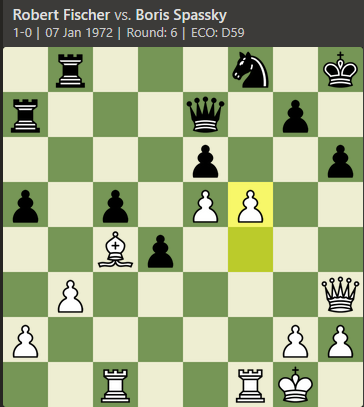

Morphy folgte wohl gewissen Prinzipien – ein bekannter Leitsatz von ihm lautete z.B. „hilf deinen Figuren, damit sie dir helfen“. Auch schien er rein passive Stellungen notorisch vermeiden zu wollen. Aber er begründete daraus kein Lehrgebäude wie später Steinitz und Tarrasch. Vermutlich war ihm auch nicht explizit bewusst, dass er in obiger Stellung eine sog. „Zentrums-Sprengung“ angewandt hatte, so wie sie heute konzeptionell etabliert ist und in einschlägigen Schachbüchern gelehrt wird. In der berühmten sechsten Partie aus dem Wettkampf um die Weltmeisterschaft gegen Boris Spasski 1972 nutzte Bobby Fischer z.B. genau diese Methode. Und selbstverständlich waren Bobby Fischer sämtliche Partien von Paul Morphy wohlvertraut, ja er verehrte seinen Landsmann geradezu!

Dennoch stellt sich nach mehr als 150 Jahren und einem nahezu vollständigen Schachtheoriegebäude immer noch die große Frage, ob die Partieanlage eines Spielers nicht doch mehr ist als die Summe seiner einzelnen Methoden und Strategien, also Material-, Stellungs- und Tempovorteilen.

Heutige Meisterspiele beginnen im Grunde erst weit nach dem zehnten Zug, weil die Vor- und Nachteile aller vorherigen Züge (Eröffnungsvarianten) bis ins kleinste Detail bekannt sind. Daher sind weder die Spieler noch deren Partien über verschiedene Epochen hinweg direkt vergleichbar.

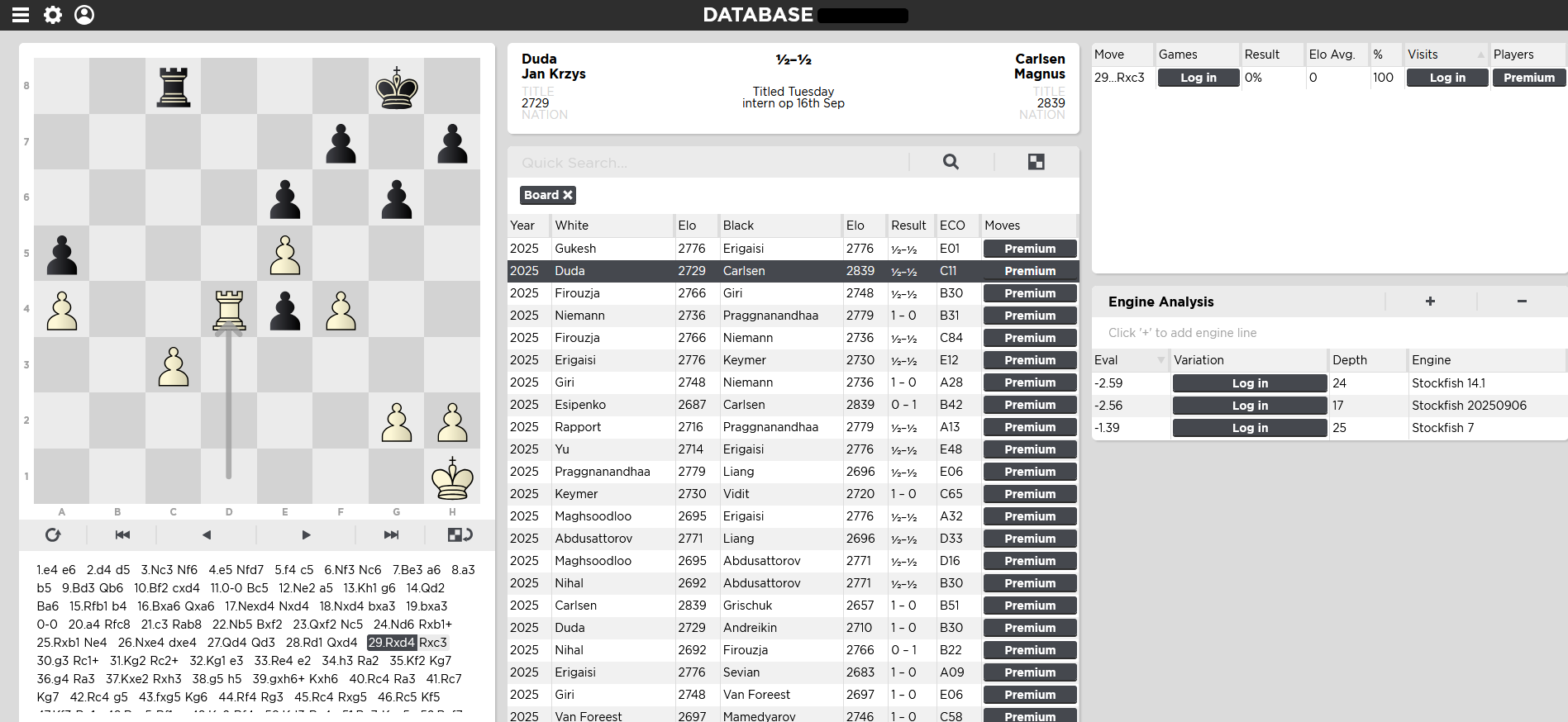

Selbst die relative Stärke von Spielern der selben Epoche, z.B. die der beiden Weltmeister Michail Botwinnik und Bobby Fischer, die bei mehreren Gelegenheiten gegeneinander gekämpft hatten, ist kaum zu bewerten, weil das Alter, die Fitness und damit die momentane Leistungsfähigkeit der Spieler ebenfalls eine große Rolle spielt. Dazu kommt, dass heutigen Schachspielern auf Weltklasse-Niveau seit 30 Jahren ein enorm mächtiges Werkzeug zur Verfügung steht – spielstarke Schachcomputer und große Eröffnungs- und Partien-Datenbanken, die zu deren Training quasi unerlässlich geworden sind.

Vor diesem Hintergrund besteht wenig Hoffnung, die größten Schachmeister ihrer Epoche objektiv miteinander vergleichen zu können, obwohl dieser Gedanke die Schachgemeinde immer wieder reizt. Zahlreiche Online-Publikationen greifen dieses Thema mit immer neuen (oder alten) Argumenten auf und kommen vorzugsweise zum Schluss, der jeweils aktuelle Weltmeister wäre die Krönung der Schachgeschichte. Hier nur eine kleine Auswahl dieser Ansichten:

- Die besten Schachspieler im Lauf der Zeit

- Die 10 größten Schachspieler aller Zeiten (Ausgabe 2025)

- Top 10: Die besten Schachspieler aller Zeiten

- Der Beste am Brett

- Die 10 berühmtesten Schachspieler und -spielerinnen aller Zeiten

Manche dieser „Hitlisten“ wird mit mehr oder weniger fundierten Zahlen und Fakten zu untermauern versucht.

- Der ULTIMATIVE Genauigkeitstest der Schachlegenden!

- Die größten Schachspieler aller Zeiten – Ein Balkendiagramm-Rennen 1970 2025

Die Liste dieser Ergüsse ließe sich endlos fortführen. Doch bei genauerem Hinsehen wird rasch klar, dass die Faktenbasis meist dünn und die Argumente zweifelhaft sind.

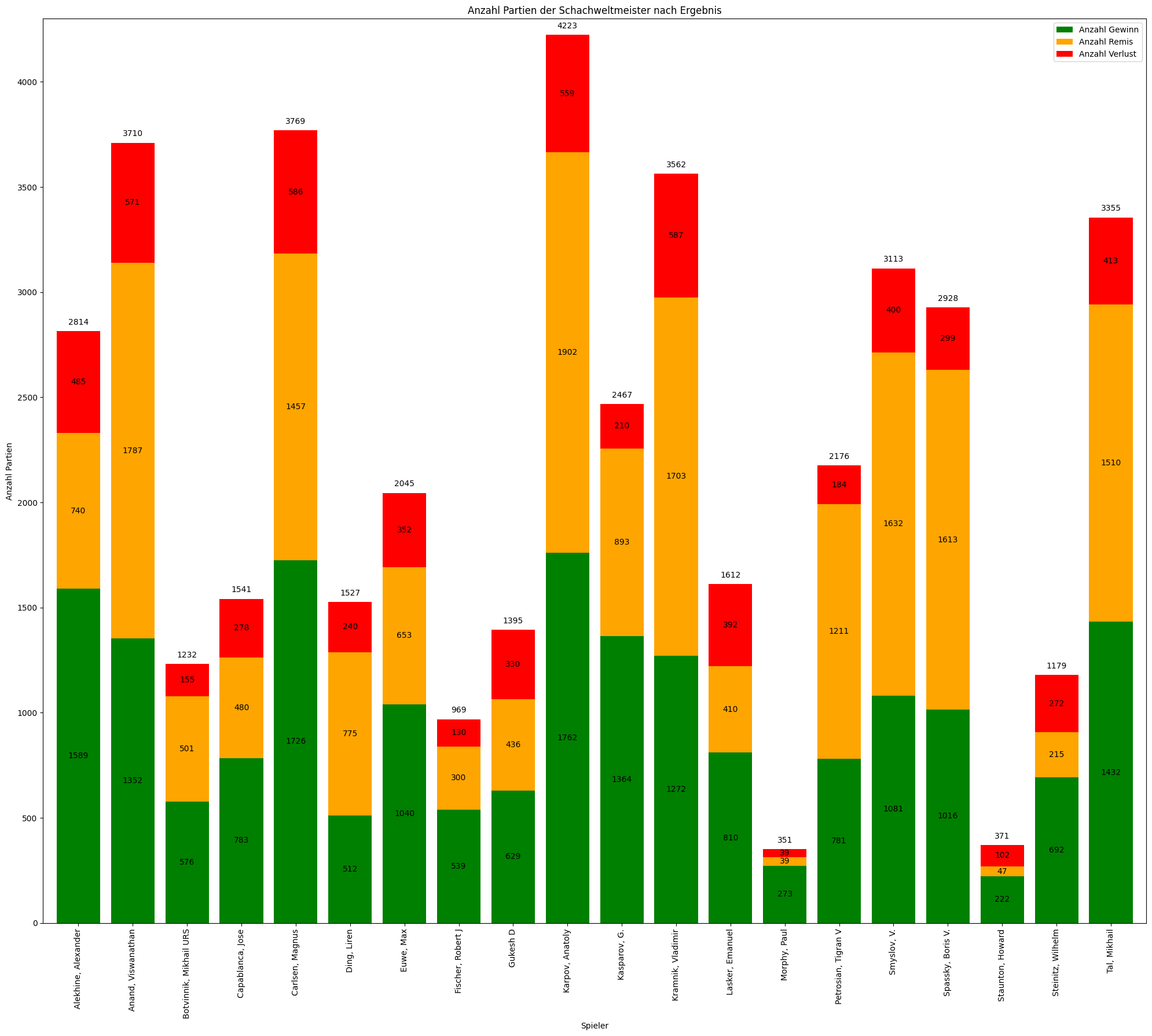

Dabei existieren Fakten zur Genüge! Von allen großen Meistern sind die fast alle Spiele zur Gänze erhalten und bezeugt, oft hunderte oder sogar tausende Partien, die sie in ihrer Karriere spielten.

Auch wenn Schachgrößen verschiedener Epochen nicht gegeneinander gespielt haben und damit kein direkter Vergleich möglich ist, so liefern ihre Partien genug Material, um Stärken und Schwächen daraus destillieren zu können.

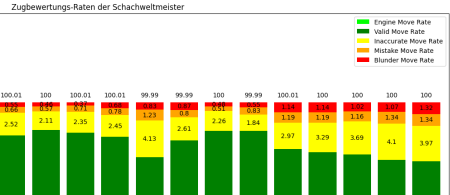

Wir wollen Kennzahlen ermitteln und Metriken definieren, nach denen wir Spielstärke, Spielstil und andere Eigenschaften jedes beliebigen Schachspielers anhand seiner Partien beurteilen können.

I have no chance against my phone

— Magnus Carlsen

Und es sind gerade die modernen leistungsfähigen Schachcomputer, die uns eventuell eine objektive Antwort auf die Frage nach der Stärke von einzelnen Spielern geben können. Diese Maschinen (engl. chess engines) sind jetzt nicht mehr nur in der Lage, jeden menschlichen Spieler jederzeit leicht zu besiegen. Basierend auf potenter Computer-Hardware und ausgefeilten Algorithmen gepaart mit riesigen Eröffnungs-Datenbanken sowie unterstützt von modernen KI-Methoden kann jede beliebige Partie Zug für Zug analysiert und bewertet werden. Doch wie sind aus jetziger Sicht fehlerhafte (Eröffnungs-)Züge in Partien vergangener Epochen zu werten? Ist es gerecht, heutigen Spielern starke Züge gut zu schreiben, die lediglich längst allgemein bekannt sind? Wohl kaum! Aus Gründen der Fairness sollten ausschließlich Züge in Stellungen gewertet werden, die originell waren. Sprich, es dürfen nur Züge in die Gesamtbewertung eines Spielers einfließen, die in keiner je zuvor erreichten Stellung ausgeführt wurden.

Auf der anderen Seite muss gleichfalls berücksichtigt werden, dass heutige Gegner objektiv weniger Fehler begehen. Es ist natürlich viel leichter, einen schwachen Gegner zu besiegen und das muss entsprechend bewertet werden.

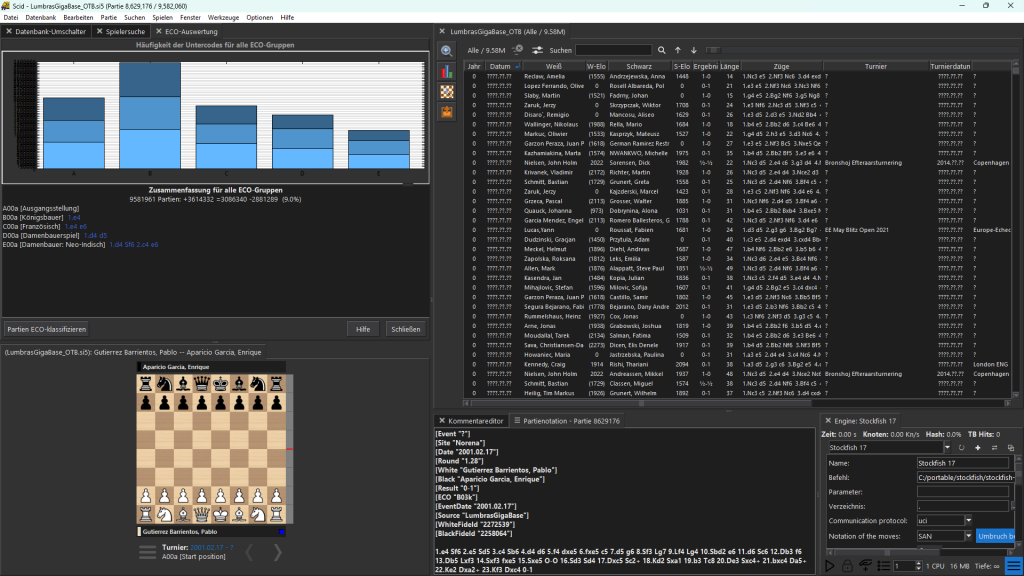

Das klingt zunächst nach einer schweren Aufgabe, stellt sich angesichts umfassender Partien-Archive mit sämtlichen Meisterpartien aller Zeiten wie Lumbra’s Gigabase sowie leistungsfähiger, frei verfügbarer Schachprogramme aber als überraschend einfach heraus – stay tuned… 😎

-

01) Spielanalysen – der Fahrplan

Wir wollen die Spielstärke der besten Großmeister anhand ihrer gespielten Partien analysieren…

-

02) Die Datenbeschaffung und Erstellung eines PGN-Archives

Es gibt im Web viele Quellen für Partiensammlungen

-

03) Der Aufbau einer relationalen Schachdatenbank mit MariaDB

Partien-Archiv im PGN-Format in eine relationale Datenbank importieren

-

04) Weitere Software für den Datenbank-Import

Wir müssen uns vorab ein paar Gedanken machen

-

05) Datenbereinigung und Datenbank-Import

Wir haben nun alle Zutaten beisammen, um mit dem Import zu beginnen

-

06) Die Analyse

wir wollen unser Vorhaben kurz skizzieren

-

07) Wir fahren in die Oper…

wärmen wir uns für die kommenden Aufgaben nun etwas spielerisch auf

-

08) Kennzahlen-Analyse – the way to go…

Wir legen die Kennzahlen und Parameter für die Analysen fest

-

09) Die Programmierung der Kennzahlen-Ermittlung

Die Programmierung der Kennzahlen-Ermittlung

-

10) die Analyse – Umfang und Laufzeiten

Wir beginnen unser Unterfangen mit den 1179 Partien des ersten Weltmeisters Wilhelm Steinitz

-

11) weitere Kennzahlen und Statistiken

Davon wollen wir nun weitere Kennzahlen ableiten

-

12) Spiel-Statistik

…werden wir nun wie angekündigt weitere Statistiken erstellen, jeweils bezogen auf eine ganze Schachpartie…

-

13) Datenvisualisierung Teil 1

Die Datenbasis steht nun, so dass wir in diesem Kapitel die Visualisierung der Kennzahlen gemäß unserem Fahrplan in Angriff nehmen können.

-

14) Datenvisualisierung Teil 2

Jetzt wollen wir etwas tiefer einsteigen, indem wir die Kennzahlen, die wir aus unseren Positions- und Spiel-Analysen gewonnen haben, betrachten und ebenfalls in die Bewertung einbeziehen.

-

15) Der beste Schachspieler aller Zeiten – ein Resümee

Können wir die Ausgangsfrage jetzt klar beantworten?